Archiv des Autors: Matthias Gehlhar

Bundesärztekammer beschließt neue (Muster-) Weiterbildungsordnung für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland

MWBO 2018

Berlin – Der V orstand der Bundesärztekammer hat einstimmig die Gesamt-Novelle der (Muster- )Weiterbildungsordnung (MWBO) für Ärztinnen und Ärzte beschlossen. Er gab damit den Startschuss für eine vollstän- dige Neuausrichtung der ärztli- chen Weiterbildung. Kompetenz- basiert und flexibel, Inhalte statt Zeiten – dafür steht das neue Regelwerk, auf dessen Grund- lage sich künftig Ärztinnen und Ärzte in ganz Deutschland zur Fachärztin beziehungsweise zum Facharzt weiterbilden lassen können. Mit dem Beschluss hat eine Weiterbildungsreform ihren Abschluss gefunden, die im Jahr 2012 auf dem 115. Deutschen Ärztetag in Nürnberg begann. Damals erteilte der Ärztetag den Weiterbildungsgremien der Bundesärztekammer den Auftrag,

eine kompetenzbasierte Weiterbildungsordnung mit dem Ziel einer hohen Weiterbildungsquali- tät zu entwickeln. In enger Abstimmung mit den Wissenschaftlich-Medizinischen Fachge- sellschaften und mit den Berufs- verbänden erarbeiteten Bunde- särztekammer und Landesärztekammern nicht nur die fachli- chen Anforderungen, sondern auch die didaktische Ausrichtung der neuen MWBO. Die zu erwerbenden Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten werden künftig aufgeteilt in „Kognitive und Methodenkompetenzen“ sowie in „Handlungskompetenzen“. Sie werden den folgenden vier Kategorien zugeordnet: Inhalte, die der Weiterzubildende zu beschreiben hat; Inhalte, die der Weiterzubildende systematisch einordnen und erklären soll sowie Fertigkeiten, die der Weiterzubildende unter Anleitung erfüllt, und solche, die der Weiterzubildende selbstverantwortlich durchführt. Die MWBO ist die Grund- lage für die rechtlich verbindlichen Weiterbildungsordnungen der Landesärztekammern. Bereits im Mai dieses Jahres hatte der 121. Deutsche Ärztetag in Erfurt die strukturellen Vorgaben für die neue MWBO einstimmig beschlossen. Im Anschluss berieten Bundesärztekammer und Lan- desärztekammern die konkrete Ausgestaltung der 51 Facharzt-, 10 Schwerpunkt- und 57 Zusatz- Weiterbildungen. Der BÄK-Vorstand empfahl den Ländern, die jetzt von ihm verabschiedete Gesamt-Novelle in Landesrecht umzusetzen.

Allianz Deutscher Ärzteverbände unterstützt Ärzte-Kodex

Berlin, 29.10.18 – Die Allianz Deutscher Ärzteverbände unterstützt den Ärzte-Kodex (vormals Klinik-Kodex), welcher durch den Berufsverband Deutscher Internisten e.V. (BDI) und die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) erarbeitet wurde.

Wir wenden uns damit ausdrücklich nicht gegen eine wirtschaftliche Erbringung ärztlicher Leistungen. Wir wollen aber verhindern, dass diese für rein ökonomisch orientierte Ziele missbraucht werden. Wir beobachten die Entwicklung in Deutschland in der ärztlichen Versorgung mit zunehmender Sorge. Im Mittelpunkt des ärztlichen Handelns sollte immer der Patient stehen. Wie im Krankenhaus kann auch im ambulanten Versorgungssektor ein Konflikt mit dem Arbeitgeber auftreten, wenn Vertragsärzte im Anstellungsverhältnis arbeiten.

Alle Information zum Ärzte-Kodex finden Sie unter https://www.spifa.de/aerzte-kodex/

Im Gedenken der Kinder – Besichtigung der Ausstellung und der GEDENK-ZELLEN am 21.11.2018

Im Gedenken der Kinder – Besichtigung der Ausstellung und der GEDENK-ZELLEN am 21.11.2018

Fortbildung im Rathaus der Stadt Lüdenscheid mit Besichtigung der GEDENK-Zellen und der Ausstellung „Im Gedenken der Kinder“. Thema waren die Verbrechen von (Kinder-)Ärzten in der NS-Zeit. Ein sehr bewegendes Thema, welches uns und den 20 Kolleginnen und Kollegen von Herrn Ebertz und Herrn Wagner näher gebracht wurde.

—————————

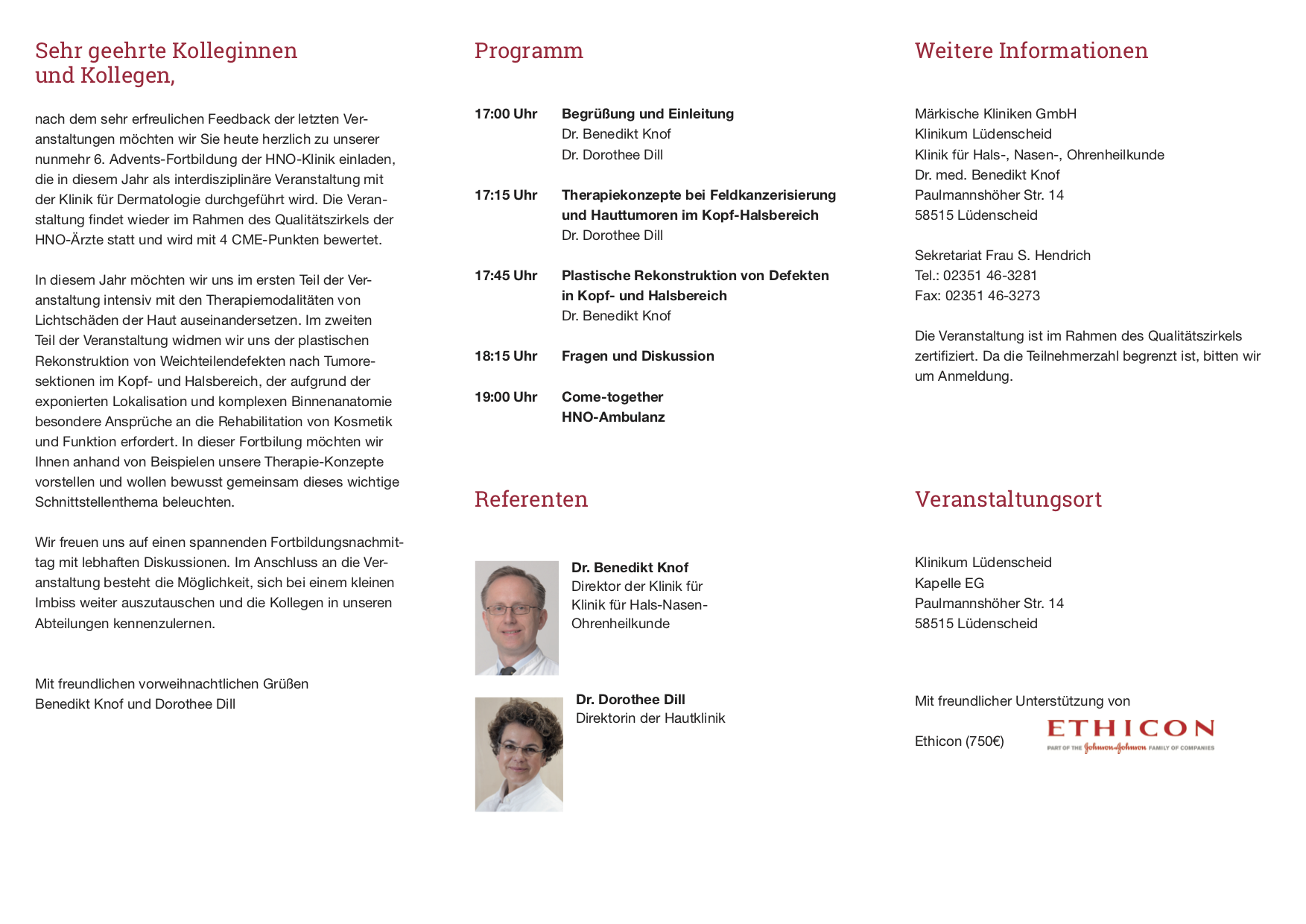

Nächste Veranstaltung am 05.12.2018 in der Kapelle des Klinikum Lüdenscheid Märkische Kliniken GmbH zum Thema „Tumore im Kopf-Hals-Bereich“ – HNO meets Derma ‼️

Zur 25-Stunden-Regelung gestolpert

Für die Union war es ein Zugeständnis, für die SPD eine Vermutung. Beim SpiFa-Kongress wird deutlich, wie wenig Verantwortliche die geplante neue Mindestsprechstundenzeit begründen können.

Bild: Diskutierten am Freitag beim SpiFa-Kongress über das Terminservicegesetz (v.l.): SPD-Poltikerin Müller, SpiFa-Chef Heinrich und Grünen-Politikerin Kappert-Gonther.

© änd, tt

Das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplante Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) hat viele Punkte, die Großteile der Ärzteschaft dagegen aufbringen, doch einer sticht für die meisten als geradezu unverschämt heraus: die Erhöhung der Mindestsprechstundenzeiten in Arztpraxen von jetzt 20 auf künftig 25 Stunden. Logisch, dass es auch beim Fachärztetag des Spitzenverbands Fachärzte (SpiFa) am Freitag in Berlin um dieses Thema ging.

Das Gesetz habe „nicht nur Schattenseiten“, gestand SpiFa-Chef Dr. Dirk Heinrich zu, die 25-Stunden-Regelung gehörte aber sicher nicht zu den wenigen positiven Aspekten. Woraufhin Vertreter der Koalitionsparteien recht deutlich zu verstehen gaben, dass sie eine valide Begründung für diesen Teil des TSVG kaum liefern können. Anders gesagt: Die einen ließen sich bei dem 25-Stunden-Passus offenbar überreden, die anderen handelten auf Grundlage unbelegter Vermutungen.

Karin Maag, gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, beschrieb die Regelung im noch in der Ausarbeitung befindlichem Gesetz als Zugeständnis an die SPD. „Das TSVG ist eine Antwort darauf, warum es keine Einheitsversicherung gibt“, sagte sie. „Wir sind in einer Koalition, da muss jeder sehen, dass er seine Sachen unterbringt“. Für die SPD sei das, wenn man sich schon von der Bürgerversicherungen verabschiedet habe, die Erhöhung der Sprechstundenzeiten gewesen.

Bettina Müller, SPD-Mitglied des Gesundheitsausschusses im Bundestag, beklagte daraufhin, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) keine Zahlen haben liefern können, wie viele Sprechstunden Ärzte im Schnitt heute anböten. „Niemand konnte belegen, dass die Zeiten eingehalten werden.“ Aus diesem Grund habe man sich für striktere Vorgaben eingesetzt. Vertragsärzte seien in einer „relativ komfortablen Situation“, wenn sie erst einmal einen Praxissitz und damit einen Patientenstamm hätten, „da kann ich erwarten, dass gewisse Bedingungen auch erfüllt werden“.

Unterstützung von FDP und AfD

Dirk Heinrich erwiderte, dass in seiner Hamburger KV „kein Politiker angerufen und nach Statistiken gefragt“ habe, und hätte es einer getan, wäre die Auskunft gewesen, dass nur zwei Prozent der Hamburger Ärzte weniger als 25 Stunden Sprechstunden anböten. Für ein Fünfzigstel der Ärzte werde also nun solch eine Vorschrift gemacht. „Das kommt als Misstrauen und fehlende Wertschätzung bei uns an“, sagte Heinrich. Die implizite Unterstellung, Ärzte würden nicht genug arbeiten, passe in keiner Weise zum von der Großen Koalition bewahrten Dogma, ärztliche Vergütung müsste budgetiert werde, weil sonst eine unbegrenzte Leistungsausweitung drohe. Heinrich wiederholte seine inzwischen routiniert vorgetragene – und von der Politik ebenso routiniert abgelehnte – Forderung, die Budgetierung zumindest in der Grundversorgung abzuschaffen. „Dieses Instrument hat sich verbraucht und gehört abgeschafft“, sagte er.

Heinrich appellierte an die Vertreter der Regierungskoalition, den Ärzten zuzutrauen, eine vernünftige Versorgung aus eigener Kraft auf die Beine zu stellen. Offene Sprechstunden würden genügend Ärzte auch ohne gesetzliche Verpflichtung anbieten, wenn es Anreize gäbe. „Sie werden Ärzte finden, die das machen, sie brauchen dafür nicht in unsere Autonomie eingreifen.“

Die Koalition solle sich „klar machen, was Ärzte an Stunden abreißen“, unterstrich Christine Aschenberg-Dugnus (FDP), Mitglied im Gesundheitsausschuss. Eine „Sprechstundenpolizei“ sei überflüssig, stattdessen sollte sich die Politik um einen Abbau der Bürokratie in Arztpraxen kümmern. „Das TSVG macht mehr Bürokratie.“ Genauso sah es Prof. Axel Gehrke, für die AfD im Ausschuss. „Wir brauchen nicht nur eine Entbudgetierung, sondern auch eine Entregulierung“ – derzeit steuere die Politik auf eine „Planwirtschaft“ zu.

Einzelpraxis als Auslaufmodell

Die Koalitionsvertreter Maag und Müller verteidigten die Eingriffe in die Selbstverwaltung. So habe sich die Koalition etwa vorgenommen, die sprechende Medizin besser zu vergüten, weil es die ärztliche Selbstverwaltung nicht hinbekommen habe, und technische Fächer immer noch sehr viel lukrativer seien als etwa das hausärztliche. Auch die im TSVG geplante Verpflichtung für KVen, in Regionen ohne Praxen Eigeneinrichtungen zu etablieren, resultiere nur aus dem Versagen der Selbstverwaltung, dieses Problem selbst zu lösen. „Da muss mehr passieren“, sekundierte Bettina Müller. „Da muss die Ärzteschaft eben auch mal gucken, wie sie ihrer Versorgungsverpflichtung nachkommt.“

Dr. Kirsten Kappert-Gonther, Ärztin und für die Grünen im Gesundheitsausschuss, sprach sich gegen die komplette Entbudgetierung aus – und für eine Gesundheitspolitik, „die nicht nur die ärztliche Sicht einnimmt“. Die Versorgung könne in Zukunft nur sichergestellt werden, „wenn man schaut, was ärztlich erbracht werden muss und was man auf andere Schulter verteilen kann“, also wo andere Gesundheitsberufe eine stärkere Rolle einnehmen könnten. „Da bricht uns Ärzten kein Zacken aus der Krone.“ Es sei zudem sehr fraglich, schob Kappert-Gonther nach, „ob die fachärztliche Einzelpraxis das Modell der Zukunft ist“. Berufsübergreifende Teams oder auch Medizinische Versorgungszentren könnten viel besser geeignet sein, die medizinischen Anforderungen der Gesellschaft von morgen zu erfüllen.

„Freiberuflichkeit: ein Auslaufmodell – oder heute mehr denn je notwendig?“,

zu diesem Thema hat heute in Berlin Max Tischler, Schriftführer des Deutschen Facharztverbandes, gemeinsam mit Dr. Kevin Schulte, Vorsitzender des Bündnis Junge Ärzte, Dr. Ellen Lundershausen, Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen, Dr. Klaus Rheinhardt, Mitglied der Bundesärztekammer, und Jana Aulenkamp, Präsidentin der BVMD, anlässlich des 4. Deutschen Fachärztetages des SPIFA diskutiert. Ein übervoller Raum zeigt, dass fachliche Unabhängigkeit und Patientenorientierung ein brennendes Thema sind und die Werte der Freiberuflichkeit auch jüngere Ärztinnen und Ärzte bewegen! Auch die vorher stattfindende Diskussionsrunde mit den gesundheitspolitischen Sprechern der Parteien zum Thema Gesundheitswirtschaft und eine stabile medizinische Versorgung weckten zahlreiches Interesse.

Die zugewanderten Fachkräfte

Das Gesundheitswesen braucht ausländische Angestellte – sonst droht der Kollaps

Düsseldorf. Amera Kabara hat in Syrien eine Hochschule besucht, zwei Geschäfte geführt, ist vor dem Krieg geflüchtet und lässt sich jetzt im Rheinland zum Altenpfleger ausbilden. Gianlu- igi Brescia studierte in Italien Medizin und möchte in Neuss als Kardiologe arbeiten. Und Kateryna Nezhentesva war in der Ukraine Krankenschwester, bevor sie nach neun Monaten Anerkennungszeit in einer städti- schen Klinik anfing. Experten und Praktiker sagen: Der Fach- kräftemangel wird weiter zunehmen. Ohne zugewanderte oder geflüchtete Kräfte kollabiere das Gesundheitswesen.

„In ländlichen Regionen könnten wir die medizinische Versorgung ohne Ärzte aus dem Ausland schon heute nicht mehr sicherstellen“, sagt Jürgen Herdt von der Ärztekammer Westfalen- Lippe. Ende 2017 hatten rund 12 Prozent aller Ärzte – rund 45 000 Personen – keinen deutschen Pass, eine deutliche Zunahme. „Je weiter man in den ländlichen Räume kommt, desto höher ist der ausländische Mediziner- Anteil.“ In einigen Kreisen wie Olpe oder Höxter seien in den Kliniken gut 80 Prozent der jungen Assistenzärzte bis 35 Jahre Ausländer

Maike Tölle von der Katholischen Hospitalvereinigung KHWE betont: „Im Moment ist Zuwanderung die einzige Option.“ Es würden viel zu wenig Mediziner in Deutschland ausge- bildet. „Die Politik hilft uns da sehr wenig.“ Die große Koalition hat gerade erst eine Trendwende gegen den Pflegenotstand und mehr Personal versprochen. Ohne ausländische Kräfte sei es kaum noch möglich, eine Klinik oder Pflegeeinrichtung zu betreiben, sagt auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

In der Pflege werden im Jahr 2035 etwa 280 000 Kräfte fehlen, prognostiziert Arbeitsmarktfor- scher Tobias Maier vom Bundesberufsbildungsinstitut BIBB. „Ja, qualifizierte Einwanderung würde helfen.“ Wie das funktionieren kann, zeigt zum Beispiel Amera Kabara: Er durchläuft ein von der Bundesagentur für Arbeit und dem Land NRW unterstütztes Programm: Die Teilnehmer lernen in drei Jahren Deutsch, machen einen Hauptschulabschluss und werden zu Altenpfle- gehelfern ausgebildet. Das alles hat der 34-jährige Syrer schon geschafft. Jetzt kann er die Fach- ausbildung zum Altenpfleger beginnen.

In Syrien gebe es den Beruf so gar nicht, erzählt er. „In unserer Kultur pflegen die Kinder ihre Eltern zu Hause. Und wir werden auch nicht 100 Jahre alt, so wie die deutschen Menschen.“ Heimbewohnerin Elisabeth Grohmann (85) schätzt den Helfer, ebenso wie dessen Kollegen aus

Afghanistan und Eritrea, die im Programm Care For Integration (CFI) qualifiziert werden. Res- sentiments gegenüber sichtbar nicht-deutschen Pflegern gebe es selten, erzählt Hans-Peter Knips vom Bundesverband bpa, dessen NRW-Landesorganisation die CFI-Idee mitentwickelt hat. Bisher war auch kein Azubi von Abschiebung bedroht. Die Teilnehmer seien in den drei Jahren Fachkraft-Ausbildung und zwei folgenden Berufsjahren „geschützt“.

Vom Heim in die Klinik: Die ausländischen Kollegen empfindet man am Lukaskrankenhaus Neuss als bereichernd. „Deutschland ist leider etwas arrogant, was die Anerkennung von Berufsabschlüssen anderer Länder angeht“, kritisiert Pflegedienstleiterin Andrea Albrecht. Konkret: Obwohl der Beruf der Krankenschwester in vielen Ländern mit einem Hochschulstudium verbunden sei, müssten die Fachkräfte hierzulande erst noch Anerken- nungspraktikum und Schulbesuch nachweisen.

Laut Mediendienst Integration arbeiteten 2017 bundesweit etwa 134 000 ausländische Pflegefach- kräfte und -helfer, rund 3 900 von ihnen kamen aus den wichtigsten acht Asylherkunftsstaaten wie Syrien, Afghanistan oder Irak. Bei der Approbation für Medizi- ner aus Nicht-EU-Ländern gibt es ebenfalls nicht das eine goldene Rezept, weiß Herdt von der Ärz- tekammer. Die Länder handhaben die Sache unterschiedlich, was trotz einiger Verbesserungen manchmal ein „Flickenteppich“ sei. Trotz des großen Bedarfs an Medizinern mahnt er: Die Messlatte bei den fachlichen und sprachlichen Qualifikation müsse unbedingt hoch bleiben. Nicht-EU-Mediziner müssen für

ihre Zulassung eine Kenntnisprüfung ablegen, bei der alle Inhalte des deutschen Medizinstudiums abgefragt werden können; hinzu kommt eine Fachsprachen-Prüfung. Die Prozesse könnten für Kandidaten wie Kliniken extrem undurchsichtig sein, moniert Maike Tölle. Es brauche großes Durchhaltevermögen. Das hat Amera Kabara: „Ich habe alles verloren in Syrien. Ich lerne hier und möchte arbeiten. Ich bin noch jung. Und ich kann alles schaffen.“

Spahn gibt Ärzten für IT-Anschluss mehr Zeit

BERLIN, 28. September. Die flächendeckende Ausstat- tung der Arztpraxen mit einem sicheren Internetzugang, eine V oraussetzung für die V erwal- tung digitaler Gesundheitsdaten, verzögert sich abermals. Der Ter- min 31. Dezember 2018, bis zu dem alle mehr als 150 000 Arzt- und Zahnarztpraxen mit einem „Konnektor“ ans Internet ange- schlossen sein müssen, soll auf Mitte nächsten Jahres verscho- ben werden. Darauf haben sich Gesundheitspolitker der großen Koalition geeinigt. Bundesge- sundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte der F.A.Z.: „Nieder- gelassene Ärzte bekommen ein halbes Jahr mehr Zeit, ihre Pra-

xen an die Telematik-Infrastruk- tur anzuschließen. Dass es länger dauert, haben nicht die Ärzte zu verschulden, sondern Liefereng- pässe der Industrie.“ Doch bleibe es dabei, dass Praxisinhaber bis Jahresende einen Anschluss bestellt und den Vertrag unter- zeichnet haben müssten. „Egal, wie wir die digitale Zukunft des Gesundheitswesens gestalten: Der Anschluss der Praxen an die Telematik-Infrastruktur ist die Basis dafür“, sagte Spahn. Bisher droht allen Ärzten, deren Praxen nicht bis Ende des Jahres angeschlossen sind, eine Hono- rarkürzung um ein Prozent. Aller- dings gibt es nur zwei Gerätean- bieter, von denen einer, die Deut-

sche Telekom, erst Anfang Sep- tember an den Start gegangen ist. Der Markt wird weitgehend von dem Softwarehersteller Compu- Group beherrscht. Anfang Juli war nach Schätzungen der Kas- senärztlichen Bundesvereinigung erst jede fünfte Praxis ange- schlossen. Kassen und Ärzte hat- ten sich auf eine höhere Erstat- tung für Hardware und Anschluss geeinigt, weil die Preise wegen des fehlenden Anbieterwettbe- werbs nicht so stark fielen wie erwartet. Einzelpraxen bekamen bis Ende September 3054 Euro Kosten erstattet, ab Oktober sinkt der Betrag auf 2882 Euro.

„Die Terminservicestellen gehören abgeschafft“

Das neue Führungsduo an der Spitze der Landesärztekam- mer Hessen hat „Vorhaben und Perspektiven“ für die neue Wahlperiode bis 2023 präsen- tiert.

Von Christoph Barkewitz Frankfurt. Frisch im Amt stellt sich Hessens neuer Kammer-Prä- sident direkt mal gegen den ober- sten Repräsentanten seiner Zunft: In Sachen Terminservicestellen (TSS) könne er die positive Mei- nung des Präsidenten der Bunde- särztekammer, Dr. Frank-Ulrich Montgomery „nicht nachvollzie- hen“, sagte Dr. Edgar Pinkowski am Dienstag, als er gemeinsam mit der wiedergewählten Vize- präsidentin Monika Buchalik die Pläne der neuen Kammerspitze vorstellte.

Im Zuge des geplanten Termin- service- und Versorgungsgesetz (TSVG) sollen die Terminser- vicestellen mit erweiterten Auf- gaben weiterentwickelt werden. Demzufolge soll auch der Ärztli- che Bereitschaftsdienst (ÄBD) unter der bundesweiten Telefon- nummer 116 117 bei den TSS angesiedelt werden. Die Bunde- särztekammer hatte dies „als wichtigen ersten Schritt zur Umsetzung eines sektorenüber- greifenden Konzepts der Notfall- und Akutversorgung sowie zur V erbesserung der haus- und fach- ärztlichen Versorgung“ begrüßt. „Wir sehen die TSS ohnehin kri- tisch“, sagte Pinkowski, „dass diese auch noch den Bereit- schaftsdienst koordinieren sollen,

kann ich gar nicht nachvollzie- hen“. Der sinnvollere Weg sei, den Rettungsdienst 112 und den Bereitschaftsdienst 116 117 bes- ser zu koordinieren. Die Ent- scheidung, wo ein Notfallpatient am besten versorgt werden könne, sei von einer TSS nicht zu leisten: Für die Beurteilung von Notfällen beziehungsweise ver- meintlichen Notfällen und der Vermittlung von Arztterminen brauche es unterschiedlich ausge- bildetes Personal. Die Service- stellen gehörten abgeschafft, da sei er auch mit der KV-Spitze in Hessen einer Meinung.

Der ÄBD sollte nach Meinung des im mittelhessischen Pohl- heim niedergelassenen Anästhesi- sten möglichst an Krankenhäu- sern angesiedelt sein und die Patienten möglichst „durch eine Tür“ kommen. Dies müsste nicht unbedingt in Form einer Portal- praxis sein, so Pinkowski, um dies 24 Stunden lang betreiben zu können, gebe es gar nicht genug Ärzte. Ein guter Weg hingegen sei das in Hessen praktizierte Modell der „Partnerpraxen“, die den Krankenhäusern als Adresse zur Weiterbehandlung bekannt seien.

Pro Widerspruchslösung Wäh- rend Pinkowski das TSVG aus dem Bundesgesundheitsministe- rium zusammenfassend als „aus hessischer Sicht kontraproduktiv“ abbügelte, begrüßte er ausdrück- lich den V orschlag von Minister Jens Spahn (CDU), die Wider- spruchslösung für Organspenden

einzuführen. „Ob es dann für Angehörige noch ein Vetorecht gibt, ist zweitrangig, wichtig ist, dass die Widerspruchslösung kommt.“

Vizepräsidentin Buchalik hat die V ereinbarkeit von Beruf und Familie für Ärzte im Blick. Die vielen ÄBD-Zentralen in Hessen böten bereits eine wesentliche Entlastung für die Ärzte außer- halb ihrer Arbeitszeiten. Aller- dings seien die Befreiungszeiten von den Bereitschaftsdiensten für Ärztinnen mit kleinen Kindern nicht ausreichend. Dazu liefen derzeit Gespräche zwischen Kammer und KV , um diese Zei- ten zu verlängern.

Bei der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum bescheinigt sie dem Land Hessen, sich „redlich zu mühen“. Ob jedoch Maßnah- men aus dem „Hessenpakt“ wie Förderungen von Famulaturen in Landarztpraxen oder des Fachs Allgemeinmedizin im Studium reichten, sei fraglich. V or allem in letztgenanntem Punkt: Ein Wahl-Tertial Allgemeinmedizin im Studium genüge nicht, meint Buchalik, „ein Pflicht-Quartal wäre mir lieber. Schließlich habe jeder Arzt später Kontakt zu All- gemeinmedizinern, also sollte sich auch jeder angehende Medi- ziner ein Bild davon machen.Contra Landarztquote Der in anderen Bundesländern geplan- ten oder zumindest erwogenen Landarztquote und der damit ein- hergehenden Verpflichtung des Nachwuchsarztes im ländlichen

Urheberinformation: © 2018 Springer Medizin Verlag GmbH

Schnellere Arzttermine für Kassenpatienten

Gesetzentwurf: Gesundheitsminister Spahn greift in den ärztlichen Alltag ein. Opposition und Mediziner werfen ihm vor, am Problem Medizinermangel vorbeizuarbeiten

Berlin/ Bielefeld. Kassenpatien- ten sollen schneller einen Arztter- min bekommen. Das ist ein Kern- punkt im Gesetzespaket von Gesundheitsminister Jens Spahn, das das Bundeskabinett auf den Weg gebracht hat. Demnach sol- len Ärzte in Zukunft statt 20 min- destens 25 Wochenstunden für gesetzlich Versicherte da sein. Gruppen wie Augenärzte, Frauen- und Hals-Nasen-Ohren- Ärzte werden zudem verpflichtet, mindestens fünf Stunden pro Woche als offene Sprechstunde anzubieten.

„Gesetzlich Versicherte warten zu oft zu lange auf Arzttermine“, sagte Spahn und versprach eine V eränderung. „Das ist gut, aber ein Reglement des freien Arztbe- rufes geht gar nicht“, sagt dage- gen Theo Windhorst, Präsident der Ärztekammer Westfalen- Lippe. Auch der Bundesvorsit- zende des Deutschen Hausärzte- verbandes, Ulrich Weigeldt, sieht

Schwachstellen: „Wer denkt, dass er mit praxisfernen Regularien die Versorgung verbessern kann, ist auf dem Holzweg.“ Er fordert eine Stärkung der Hausarztver- sorgung.

Dass Spahn die Kassenärztlichen Vereinigungen in unterversorg- ten Gebieten in die Pflicht neh- men möchte – etwa mit mobilen Praxen oder digitalen Sprechstun- den –, hält Windhorst generell für eine gute Idee, wenn auch die Pflicht das Problem nicht löse: „Wir brauchen mehr Mediziner.“ Spahn selbst räumt ein, dass das Gesetz nur ein erster Schritt sei. Er hofft etwa darauf, dass andere Länder dem Beispiel NRWs folg- ten, mehr Medizinstudienplätze sowie andere Auswahlkriterien zu installieren. Zudem soll eine Reform der Notfallversorgung folgen.

Der Spitzenverband der gesetzli- chen Krankenversicherung begrüßte zwar die Ausweitung der Mindestsprechstundenzahl, stellte aber die parallel geplante

höhere Vergütung der Ärzte infrage. „Muss es wirklich noch mehr sein?“ Bereits heute zahle die GKV im Schnitt pro Jahr mehr als 380.000 Euro Honorar an jede Arztpraxis, sagte Spre- cher Florian Lanz.

Kritik kam auch von der Opposi- tion. Die Grünen sagten, Spahn versäume es, sich den grundle- genden Problemen der V ersor- gung anzunehmen. Die Linke beklagte, mit dem neuen Gesetz ende die Bevorzugung von Pri- vatpatienten bei der Terminver- gabe nicht.

Bei aller Kritik findet Windhorst auch gute Inhalte im Entwurf. Zum Beispiel, dass Patienten künftig Impfstoffe aller Herstel- ler zur Verfügung stehen und diese nicht mehr von den Kran- kenkassen ausgeschrieben wer- den: „Eine wichtige Neuerung, die uns im letzten Winter einige Tote durch die nicht finanzierte Vierfach-Grippe-Impfe erspart hätte.“

BVKJ-Präsident Fischbach im Interview

Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Dr. Thomas Fischbach, äußert sich im änd-Interview zum Kinderarztmangel, untauglichen Maßnahmen im TSVG und der besten Datenschutzmethode.

Beschwert sich, dass die Politik zu spät handelt: Dr. Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte.

©BVKJ

Herr Dr. Fischbach, die SPD in Schleswig-Holstein hat vor Engpässen bei der medizinischen Versorgung mit Kinder- und Jugendärzten gewarnt. Besonders betroffen seien kinderreiche Stadtteile und ländliche Regionen. Obwohl rechnerisch genügend Kinderärzte vorhanden sind, finden viele Eltern keinen Platz für ihre Kinder. Kennen Sie das Problem?

Ja, das Problem ist auch schon länger bekannt. Es gilt übrigens auch für Städte wie Berlin. Wir sind damit auch schon vor längere Zeit an entsprechenden Fachpolitiker herangetreten. Das hat aber leider bislang wenig geändert.

Und was ist der zentrale Auslöser?

Wir sind einfach zu wenige – und wir sind zu alt. Wir haben in der ambulanten Versorgung ein Durchschnittsalter von 55 Jahren. In den nächsten zehn Jahren wird etwa ein Drittel der niedergelassenen Kinder- und Jugendmediziner in den Ruhestand gehen – oder zumindest das Ruhestandsalter erreichen. Den Mangel verstärkt, dass der Nachwuchs überwiegend weiblich ist. Aber auch die Männer wollen nicht mehr so wie die Babyboomer schuften. Beides legt einen anderen Fokus auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, als es bisher der Fall war. Das begrüßen wir, aber es bedeutet einfach, dass die Lebensarbeitszeit um etwa ein Drittel abnimmt. Die leicht gestiegenen Abschlusszahlen bei den Facharztanerkennungen im Bereich Kinder- und Jugendmedizin kompensieren das bei Weitem nicht. Die Politik macht aber immer wieder den Fehler, dass sie nur Köpfe zählt, also schaut, wie viele Menschen den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin machen und nicht die Lebensarbeitszeit im Blick hat.

Das TSVG hebt die Zulassungsbeschränkung für Kinder- und Jugendärzte auf. Das soll dem Mangel bekämpfen – wenn man Sie nun hört, eine sinnlose Maßnahme?

Klar, das Erste was einem jetzt in den Sinn kommt: Was soll das, wenn es die eh nicht gibt? So schnell können wir keine neuen Kinder- und Jugendärzte backen. Das dauert mit Studium und fünf Jahren Facharztweiterbildung. Wer soll die zusätzlichen Plätze belegen?

Was glauben Sie?

Wir haben die große Sorge, dass die Krankenhäuser einfach Pädiatersitze in ihren MVZs einrichten, sich also noch weiter in die ambulante Versorgung hereindrücken und die freiberufliche pädiatrische Facharztpraxis verdrängen.

Warum wäre das ein Problem?

Bislang steht im Gesetz, dass die Zulassungsbeschränkung ausgesetzt wird. Irgendwann wird es durch den G-BA eine neue Richtlinie geben. Wie die genau aussieht, wissen wir nicht. Gibt es dann wieder eine Bedarfsplanung? Wird sie kleinräumiger? Letztlich ist es auch egal, weil all das, was in dem Gesetz steht, das Grundproblem nicht löst: Wir haben zu wenig Kolleginnen und Kollegen.

Ist also der Mangel an Ärzten der einzige Auslöser für das Problem?

Schauen Sie sich die Situation an den Schulen oder maroden Brücken an. Die Politik scheint von den Problemen überrascht, auch wenn seit Jahren davor gewarnt wurde. Das stört uns. Sie arbeitet nicht vorausschauend, sondern kümmert sich erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Auf unsere personelle Enge haben wir schon vor mindestens zehn Jahren hingewiesen, vermutlich früher. Auch beim jeweiligen Gesundheitsminister.

Das TSVG kommt also zu spät?

Es ist doch noch viel schlimmer. Jetzt wird versucht – und diesen Tenor atmet ja das ganze Gesetz – all diejenigen, die jetzt noch arbeiten, weiter auszupressen, in dem man ihnen längere Präsenzzeiten verordnet. Mal abgesehen davon, dass praktisch jeder Arzt mit Kassensitz sowieso deutlich mehr als diese 25 Stunden arbeitet – auch wenn man all die bürokratischen Aufgaben abzieht. Von daher hätte es dieser Regelung gar nicht bedurft.

Was ist dann Ihr Problem damit?

Es ist ein Problem der Gängelung wie etwa die Vorgabe, wir sollen jetzt freie Sprechstunden anbieten. Wir betrachten das mit Sorgen. Auch hören wir jetzt immer häufiger von älteren Kollegen: „Wisst ihr was, wenn das so weitergeht, dann höre ich einfach auf!“ Es ist eine Respektlosigkeit seitens der Politik!

Sie empfinden die Vorgaben im TSVG als Beleidigung?

Ja, das ist despektierlich. Auch wenn bei der Anhörung zum TSVG seitens des BMG zurückgerudert wurde – so sei das ja gar nicht gemeint gewesen – dann sage ich: Aber genau so ist es rübergekommen. Wenn Sie in Zeitungen die Berichte zu dem Thema nachlesen, dann klingt es, als würden wir nur 20 Stunden in der Woche arbeiten und der Minister müsste jetzt kommen, um die faule Ärzteschaft mal gehörig auf Trab zu bringen. Das ist zwischen den Zeilen zu lesen. Dem widersprechen wir natürlich vehement.

Sie halten das TSVG also für vollkommen verfehlt?

Die Maßnahmen darin sind überwiegend untauglich. Es ändert nichts an unserem eigentlichen Problem. Was wir brauchen ist eine vernünftige Umsetzung des Masterplans 2020 und die kommt nicht zustande, weil sie im Interessengestrüpp der Länder hängenbleiben.

Und wenn die Verantwortlichen ihn umsetzen, wird dann alles gut?

Wenn wir dann endlich wieder ausreichend medizinischen Nachwuchs ausbilden, müssen wir gucken, wie viele davon noch in der direkten Patientenversorgung ankommen. Viele frisch Approbierte gehen zum MDK (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung, Anmerkung der Redaktion), zu Krankenkassen oder in die Pharmaindustrie. Zurzeit würde ich von Zahlen um die 30 Prozent ausgehen, die wir so verlieren. Da müssen wir uns fragen, warum das geschieht! Mit mehr Druck überzeugt man auf jeden Fall keinen davon, sich niederzulassen.

Wenn Sie sagen: Neue Kinder- und Jugendärzte kann man nicht aus dem Hut zaubern. Was würde kurzfristig helfen, um die Situation zu entlasten?

Ganz klar: weniger Bürokratie. Hinzu kommt die um sich greifende Attestitis von den Schulen und Kindergärten. Fernab vom Infektionsschutzgesetz müssen wir da attestieren, dass zum Beispiel eine Bindehautentzündung nicht mehr ansteckend ist. Das frisst unglaublich viele Kapazitäten und ist absolut sinnfrei.

Wie könnte man bei den AUs zeitsparen?

Man könnte zum Beispiel die Kinder-AUs abschaffen. Da könnte man einfach sagen, Eltern haben pro Jahr eine bestimmte Anzahl an Tagen für die Kinderbetreuung. Das würde unglaublich viel Zeit in den Praxen sparen.

In Hamburg entwickelt die Gesundheitsbehörde einen Leitfaden für Kitas, wie lange Kinder mit welcher Erkrankung zu Hause bleiben müssen. Würde das in diesem Kontext helfen?

Ich finde das gar nicht schlecht, weil es Elternbildung unterstützt. Vielen Eltern und auch den Mitarbeitern in den Kitas würde eine solche Liste helfen. Die gesetzliche Regelung dazu gibt es ja, aber die wenigsten wissen, was drin steht. Das ist mal eine gute Initiative seitens der Politik.

Und was ist die Regel?

Meist sind die Vorstöße plakativ, aber wenig sinnvoll. Nehmen wir mal als Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. Die erschwert unsere Arbeit ungemein und schadet dem Patienten eher, als das sie ihm dient – weil sich niemand mehr traut, wichtige Informationen an die zuständigen Stellen weiterzugeben. Noch komplizierter wird es in unserem Fall, wenn dann zum Beispiel bei einem Kind ein geteiltes Sorgerecht besteht.

Was fordern Sie in diesem Fall von der Politik?

Ich glaube, wir Ärzte haben die beste Datenschutzverordnung, die es gibt. Nämlich die ärztliche Schweigepflicht. Von der kann ich mich ja entbinden lassen. Das klappt in der Regel sehr gut und dann kann ich mich auch austauschen und dann bräuchte ich diesen ganzen bürokratischen Wirrwarr nicht, der jetzt eingeführt wurde.